MCP协议性能优化策略概述

MCP(Modbus Communication Protocol)作为一种广泛应用于工业自动化、物联网设备与上位机通信的串行通信协议,其稳定性与实时性直接影响整个系统的运行效率。随着工业4.0的推进和设备数据量的指数级增长,传统MCP协议在高并发、低延迟场景下面临性能瓶颈。本文将从协议栈优化、数据传输机制、硬件资源调度、软件架构设计及安全性能平衡五个维度,系统阐述MCP协议的性能优化策略,为提升工业通信系统的整体性能提供技术参考。

协议栈层面的优化

帧结构精简与校验机制优化

MCP协议帧结构包含地址码、功能码、数据长度、数据内容及CRC校验码等字段。在保证通信可靠性的前提下,可通过减少非必要字段和优化校验算法降低协议开销。例如,在确定性网络环境中,可缩短地址码位数(如从8位缩减至4位,支持16台设备直连),或采用动态地址分配机制减少固定字段长度。校验方面,CRC-16校验虽能保证较高可靠性,但计算复杂度较高,对于误码率低于10⁻⁶的工业场景,可改用轻量级的累加和校验,将校验时间从传统微秒级降至纳秒级。

- 字段压缩:将功能码与数据长度合并为单字节字段,通过位操作区分不同功能(如高4位表示功能类型,低4位表示数据长度)

- 校验算法替换:在低误码率场景采用异或校验,高可靠性场景采用CRC-8替代CRC-16,减少50%计算量

- 帧尾优化:去除冗余结束符,通过固定帧长度(如256字节)替代结束符标识,简化接收端解析逻辑

通信模式适配与异步化改造

传统MCP协议多采用主从轮询模式,主设备依次向从设备发送查询帧,从设备响应导致通信延迟累积。针对多设备场景,可引入事件驱动机制,允许从设备在数据就绪时主动上报(需修改协议支持中断响应模式)。此外,将同步通信改造为异步通信,主设备发送查询帧后无需等待响应即可处理下一任务,通过回调函数或事件队列处理响应数据,提升CPU利用率。

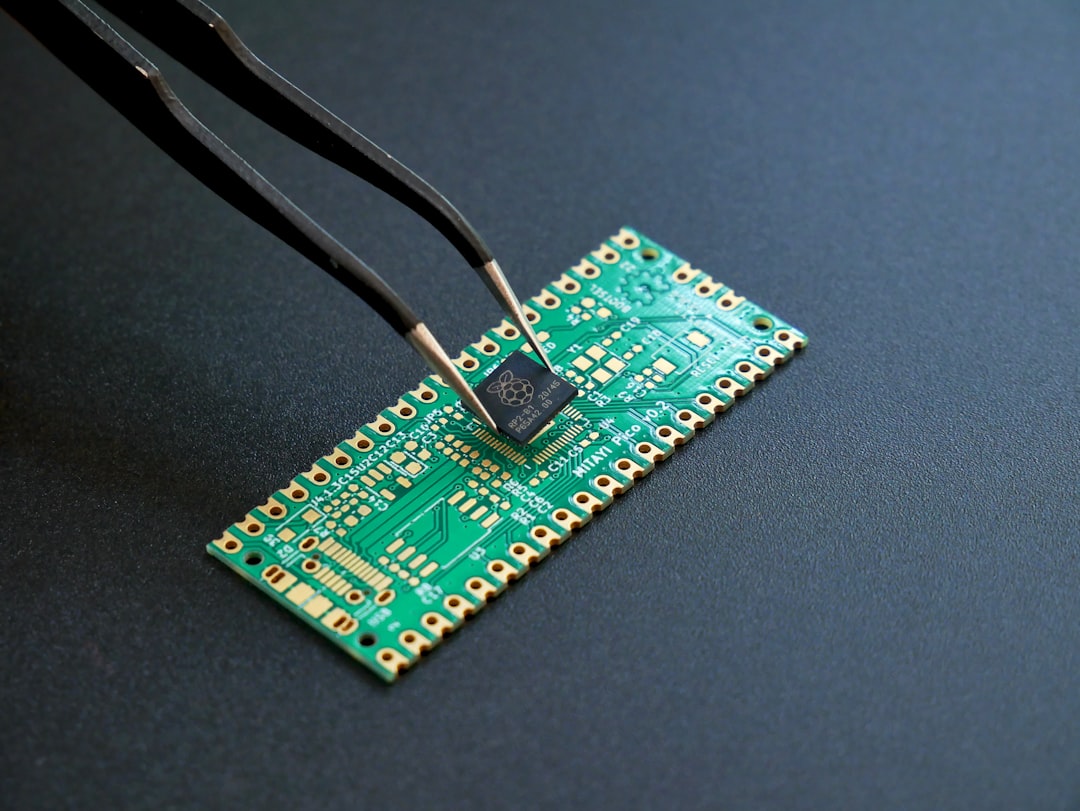

实现异步通信的关键在于引入双缓冲机制:发送缓冲区用于暂存待发送帧,接收缓冲区用于缓存响应数据,通过DMA(直接内存访问)技术实现数据传输与CPU处理的并行化。例如,在STM32系列MCU中,配置USART的DMA模式,使数据帧自动从内存发送至串口,释放CPU资源用于协议解析与应用逻辑处理。

数据传输机制优化

数据打包与批量传输策略

频繁的小数据包传输是MCP协议性能瓶颈的主要成因之一。通过数据打包策略,将多个小数据请求合并为单个大数据帧,可显著减少通信次数。例如,将连续寄存器的读操作合并为单个读保持寄存器功能码(0x03)请求,通过起始地址和寄存器数量范围一次性读取多个数据,而非逐个寄存器查询。

- 动态数据聚合:根据数据变化频率分类(高频数据如传感器值、低频数据如设备参数),高频数据采用周期性批量发送,低频数据采用事件触发发送

- 数据压缩算法:对冗余数据采用差分编码(如仅发送当前值与前一值的差值),对文本数据采用Huffman编码,减少传输数据量

- 传输优先级管理:通过帧头标识位区分数据优先级(如紧急报警帧优先级最高,普通状态帧优先级较低),实现关键数据的低延迟传输

流量控制与拥塞避免机制

在多主多从或高负载场景下,易发生数据帧丢失和通信拥塞。通过引入滑动窗口协议,实现接收方对发送方的速率控制。接收方维护一个发送窗口,仅允许窗口内的数据帧发送,接收成功后窗口滑动,避免发送方数据溢出。此外,可设置超时重传机制(如RTT往返时间动态调整),对丢失帧进行选择性重传,而非全部重传,提升恢复效率。

针对无线传输场景(如MCP over LoRa),需进一步优化重传策略。采用指数退避算法,首次超时重传等待时间为T₀,后续超时时等待时间按指数增长(T₀, 2T₀, 4T₀…),避免网络拥塞加剧。同时,通过前向纠错码(FEC)如Reed-Solomon编码,在数据帧中加入冗余信息,使接收方能纠正常见错误,减少重传需求。

硬件资源调度优化

缓冲区管理与内存分配优化

MCP通信性能受限于内存访问速度,合理的缓冲区管理可显著降低数据延迟。静态缓冲区分配方式易造成内存碎片,而动态缓冲区分配在频繁创建释放时会导致性能抖动。采用内存池技术,预先分配固定大小的缓冲区块,通过链表管理空闲块,实现O(1)时间复杂度的内存申请与释放。例如,在Linux系统中使用slab分配器,针对MCP帧大小(典型256字节)定制内存池,避免频繁的malloc/free操作。

接收缓冲区的深度设计需平衡内存占用与丢包风险。通过监控缓冲区占用率,动态调整接收窗口大小:当占用率低于80%时扩大窗口,高于90%时缩小窗口并触发流量控制。此外,采用环形缓冲区结构,通过读写指针循环利用内存空间,避免数据拷贝,提升数据存取效率。

中断处理与DMA配置优化

传统串口中断方式在每字节到达时触发中断,高频数据场景下会导致CPU频繁响应中断,降低系统实时性。通过配置USART为DMA模式,实现批量数据传输的中断触发(如一帧数据接收完成时触发中断),将中断频率从字节级降至帧级,减少中断开销。例如,在ESP32中,配置UART的DMA接收长度为256字节,接收满一帧后触发中断,CPU仅需处理完整帧数据,无需逐字节解析。

中断优先级分配需遵循关键任务优先原则。将MCP通信中断优先级设置为高于普通应用任务,但低于硬件故障中断(如看门狗触发)。在多中断场景下,采用向量中断控制器(VIC)实现中断嵌套,确保高优先级中断能够打断低优先级中断,保证关键数据的实时处理。

软件架构设计与并发处理

多线程与事件驱动模型融合

单线程处理MCP通信难以满足高并发需求,而多线程模型需解决线程同步与资源竞争问题。采用生产者-消费者模型,将通信任务分为数据接收线程、数据处理线程和发送线程。接收线程通过DMA读取串口数据并存入共享缓冲区,处理线程解析协议帧并调用应用回调函数,发送线程将响应数据写入发送缓冲区。通过互斥锁(Mutex)保护共享缓冲区,使用条件变量(Condition Variable)实现线程间的同步等待,避免忙等待造成的CPU浪费。

事件驱动模型在低负载场景下能显著降低资源占用。使用epoll(Linux)或select(Windows)等多路复用技术,监控多个串口设备的可读/可写事件,仅在有数据到达或可发送时触发处理逻辑。例如,在C++中使用libevent库,初始化event_base后为每个串口设备添加事件监听,当串口有数据到达时调用回调函数处理,实现高效的I/O多路复用。

协议栈分层与硬件抽象层设计

将MCP协议栈划分为物理层、数据链路层、传输层和应用层,通过硬件抽象层(HAL)隔离硬件差异,提升代码的可移植性和可维护性。物理层封装串口初始化、数据收发等底层操作;数据链路层实现帧封装、校验与解析;传输层负责流量控制与错误恢复;应用层提供寄存器读写、设备控制等接口。通过函数指针或虚函数表实现HAL接口,在不同硬件平台仅需替换HAL实现,无需修改上层协议逻辑。

针对多设备管理需求,设计设备管理器模块,维护设备列表(包含设备地址、状态、缓冲区指针等信息),提供设备注册、状态查询、数据转发等功能。设备管理器采用定时轮询机制,周期性检查设备在线状态,对离线设备自动重连,并通过心跳包机制监测设备健康状态,提升系统的鲁棒性。

安全性与性能的平衡策略

轻量化加密算法与认证机制

工业通信场景对安全性要求日益提高,但传统加密算法(如AES-256)计算复杂度高,会显著影响通信性能。采用轻量化加密算法如PRESENT(64位密钥,80轮运算)或SIMON(支持可变密钥长度),在保证安全等级(如128位安全强度)的同时降低计算开销。例如,在资源受限的8位MCU上,PRESENT算法的加密速度可达10Mbps以上,满足实时通信需求。

认证机制方面,采用基于HMAC的消息认证码替代数字签名,减少公钥运算开销。使用SHA-256算法计算HMAC,在每帧数据中加入认证码,接收方通过验证认证码确保数据完整性。为降低计算延迟,可预先计算密钥的哈希值,避免每次认证时重复密钥扩展操作。

安全通信协议优化

在MCP over TCP/IP场景下,TLS协议能提供加密通信,但握手过程延迟较高(典型100-200ms)。采用会话恢复机制,通过会话ID或会话票证缓存已建立的TLS会话,避免重复握手,将连接建立时间降至毫秒级。此外,使用DTLS(Datagram TLS)协议支持UDP通信,适用于低延迟的无线MCP传输场景,通过握手消息合并减少通信次数。

针对细粒度权限控制,设计基于角色的访问控制(RBAC)模型,在应用层实现用户权限管理。不同角色(如管理员、操作员、访客)拥有不同的功能码操作权限,通过权限表在协议解析阶段进行过滤,避免非法操作进入数据处理流程,降低安全检查的性能开销。

总结与展望

MCP协议性能优化是一个涉及协议设计、硬件资源调度、软件架构及安全机制的多维度系统工程。通过帧结构精简、异步通信改造、数据批量传输、内存池管理、多线程并发及轻量化安全策略的综合应用,可显著提升协议在高并发、低延迟场景下的通信效率。未来,随着边缘计算与5G技术的融合,MCP协议需进一步优化与实时操作系统(RTOS)的集成,支持时间敏感网络(TSN)特性,并探索人工智能驱动的自适应优化算法,动态调整协议参数以适应复杂多变的工业环境,为智能制造提供更高效的通信基础设施。

发表回复