引言

在信息技术飞速发展的今天,协议作为系统间通信的基石,其设计理念与技术特性直接决定了数据传输的效率、安全性与适用场景。从早期的TCP/IP协议栈到如今针对特定场景优化的各类专用协议,协议的演进始终围绕着“如何在特定约束下实现最优通信”这一核心问题。近年来,随着物联网、边缘计算、实时交互等新兴技术的普及,传统协议在低延迟、高并发、资源受限等场景下面临新的挑战,促使业界探索更具适应性的通信方案。在此背景下,MCP(Message Communication Protocol,消息通信协议)作为一种新兴的通信协议,凭借其独特的架构设计与特性,逐渐受到关注。本文旨在通过对MCP与传统主流协议(如HTTP/HTTPS、MQTT、WebSocket、gRPC、CoAP等)的系统性对比分析,深入探讨MCP的技术优势、适用场景及潜在局限性,为技术选型提供参考依据。

MCP概述

定义与背景

MCP(Message Communication Protocol)是一种专为现代分布式系统设计的消息通信协议,其核心目标是解决传统协议在异构环境、动态拓扑和资源受限场景下的通信效率问题。MCP起源于对物联网和边缘计算场景中通信需求的深度洞察,由多家技术企业与研究机构联合提出,并于近年逐步走向标准化。与早期协议不同,MCP的设计哲学强调“自适应通信”与“语义感知”,即在保证传输可靠性的同时,能够根据网络状态、设备能力及业务需求动态调整通信模式,从而实现资源利用与通信性能的最优平衡。

核心特性

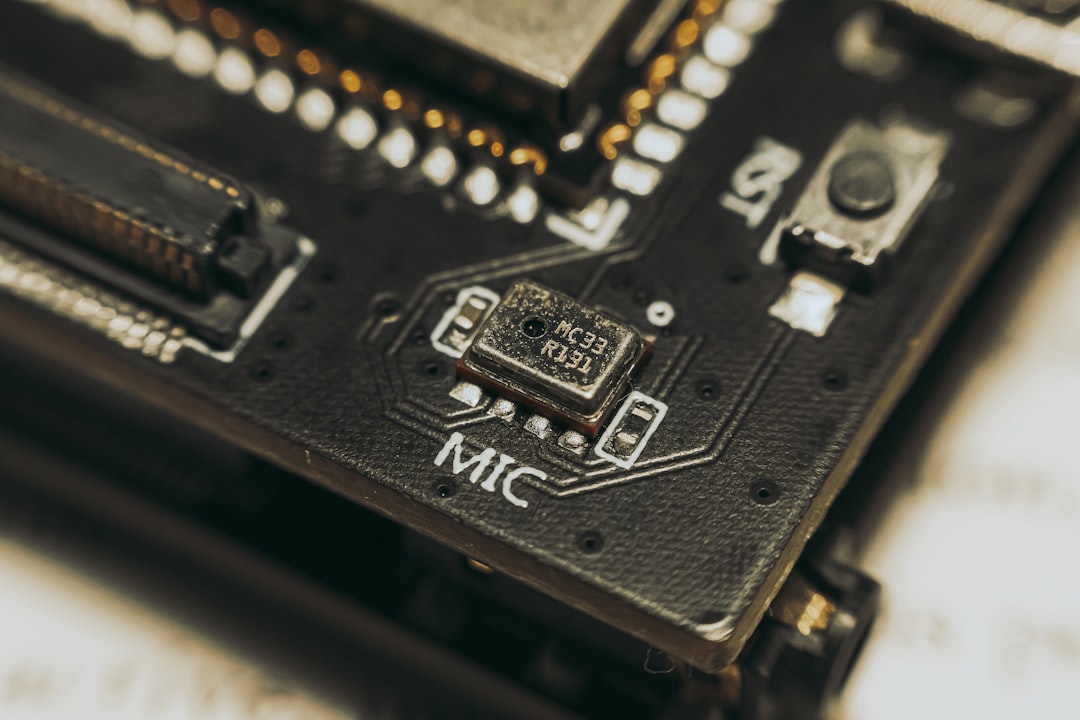

MCP的核心特性可概括为以下五个方面:一是多模态消息支持,兼容结构化数据(如JSON、Protobuf)与非结构化数据(如音频、视频片段),满足多媒体通信需求;二是动态路由机制,基于网络拓扑感知与业务语义,实现消息的智能转发与负载均衡;三是轻量化设计,协议头部开销极小(通常不超过10字节),适用于带宽受限的物联网设备;四是内置安全层,支持端到端加密与细粒度访问控制,保障数据传输安全;五是异步优先级调度,支持高优先级消息的优先传输,满足实时交互场景的低延迟要求。

对比协议选择

为全面评估MCP的技术定位,本文选取当前应用广泛且具有代表性的五种协议进行对比:HTTP/HTTPS(超文本传输协议)、MQTT(消息队列遥测传输)、WebSocket(全双工通信协议)、gRPC(远程过程调用协议)和CoAP(受限应用协议)。这些协议分别覆盖了Web通信、物联网、实时交互、微服务及资源受限设备等典型场景,与MCP的应用场景存在较多重叠,对比结果具有较高参考价值。各协议的基本定位如下:HTTP/HTTPS作为Web应用的基石,基于请求-响应模型,无状态且易于扩展;MQTT专为物联网设计,采用发布-订阅模式,支持低带宽与不稳定网络;WebSocket实现全双工通信,适用于实时性要求高的Web应用;gRPC基于HTTP/2,支持高效的多路复用与流式处理,常用于微服务架构;CoAP针对资源受限设备,基于UDP,支持组播与资源发现,是物联网领域的重要补充。

对比维度分析

协议架构与通信模式

协议的架构设计直接影响其通信效率与适用场景。从架构层面看,MCP采用分层设计,包含物理层、数据链路层、网络层、传输层与应用层,但与传统协议不同,其应用层支持“语义路由”功能,能够解析消息内容并基于业务语义进行转发,而非单纯依赖IP地址或端口号。通信模式方面,MCP支持请求-响应、发布-订阅、广播及多播四种模式的动态切换,可根据场景需求自动选择最优模式,例如在实时交互场景切换至全双工模式,在数据上报场景切换至发布-订阅模式。

HTTP/HTTPS严格采用请求-响应模式,客户端主动发起请求,服务器被动响应,无状态特性使其难以支持实时双向通信,需配合轮询或长连接(如HTTP/2 Server Push)实现近似实时效果,但效率较低。MQTT基于发布-订阅模式,解耦消息生产者与消费者,支持一对多通信,通过Broker实现消息路由,适用于物联网中的设备-to-cloud(C2C)与设备-to-device(D2D)通信,但Broker可能成为单点瓶颈。WebSocket实现全双工通信,允许客户端与服务器同时双向传输数据,基于TCP连接,适用于实时聊天、在线协作等场景,但连接建立开销较大(需先通过HTTP握手)。gRPC基于HTTP/2,支持多路复用与流式处理(单向流、双向流),采用二进制协议,效率高于HTTP,适用于微服务间的频繁调用,但依赖HTTP/2,对网络质量有一定要求。CoAP基于UDP,采用请求-响应模式,支持组播与资源发现(类似HTTP的RESTful),适用于低功耗设备(如传感器),但UDP的不可靠性需通过应用层重传机制弥补,可能增加延迟。

性能指标对比

性能是衡量协议优劣的关键指标,本文从延迟、吞吐量、带宽占用三个维度进行对比。在延迟方面,MCP通过动态路由与优先级调度,平均延迟可控制在50ms以内(局域网环境),优于HTTP/HTTPS(100-500ms,因需TCP握手与HTTP解析)与MQTT(依赖Broker,延迟受节点数量影响,通常100-300ms),但略高于WebSocket(20-50ms,全双工通信无额外等待)与CoAP(30-80ms,UDP开销小)。在吞吐量方面,MCP支持二进制编码与连接复用,单连接吞吐量可达1Gbps(千兆网络),与gRPC(1-2Gbps)相当,优于HTTP/1.1(100-500Mbps,无连接复用)与MQTT(500-800Mbps,Broker处理能力限制),但低于WebSocket(1-2Gbps,全双工无阻塞)。

带宽占用方面,MCP的协议头部仅为6字节(相比HTTP/HTTPS的数百字节,含头部与元数据),消息采用二进制编码,冗余度低,每KB数据带宽占用约为1.2KB(含头部),优于HTTP/HTTPS(约2.5KB,因文本协议与冗余头部)与MQTT(约1.8KB,含Topic与QoS标记),与CoAP(约1.3KB)接近,但略高于WebSocket(约1.1KB,二进制帧格式高效)。值得注意的是,MQTT的QoS等级(QoS0-2)会显著影响带宽占用:QoS0(最多一次)带宽占用最低(约1.5KB),QoS2( exactly once)需多次确认,带宽占用增至2.2KB,而MCP通过内置可靠性机制,在保证可靠传输的同时,带宽占用始终保持在较低水平。

适用场景分析

不同协议因特性差异,适用于不同场景。MCP的多模态消息支持与动态通信模式,使其特别适合以下场景:一是物联网中的多媒体数据传输(如智能摄像头实时视频流),传统协议难以同时支持低延迟与高带宽需求;二是边缘计算环境,设备能力异构(从高端服务器到低功耗传感器),MCP的自适应机制可动态调整通信参数;三是实时工业控制系统,需高优先级消息优先传输(如紧急停机指令),MCP的优先级调度可保障关键信息实时性。

HTTP/HTTPS广泛应用于Web应用(如网页浏览、API调用),其无状态特性与广泛兼容性使其成为互联网的通用语言,但不适合实时双向通信或高并发物联网场景。MQTT是物联网的首选协议,尤其适用于低带宽、不稳定网络(如远程环境监测设备),其发布-订阅模式支持大规模设备接入,但Broker的扩展性限制其超大规模部署(百万级设备)。WebSocket适用于实时Web应用(如在线游戏、股票行情),全双工通信带来低延迟交互,但需浏览器/客户端支持,且长连接占用服务器资源。gRPC适合微服务架构(如分布式系统服务间调用),HTTP/2的多路复用与高效序列化(Protobuf)提升调用效率,但不适用于浏览器直接访问(需代理支持)。CoAP专为资源受限设备设计(如智能手表、传感器节点),UDP轻量化与组播支持使其适合低功耗网络,但可靠性依赖应用层,不适合关键业务场景。

安全机制对比

安全是通信协议不可忽视的要素。MCP内置安全层,支持TLS 1.3加密(默认启用),采用椭圆曲线加密(ECC)算法,密钥长度为256位,计算开销低于RSA-2048。同时,MCP支持细粒度访问控制,基于消息内容的语义属性(如设备ID、数据类型)实现权限管理,例如只有授权设备才能发送控制指令。此外,MCP支持消息完整性校验(SHA-256),防止篡改。

HTTP/HTTPS通过TLS加密保障安全,但HTTPS的握手延迟较高(RTT的2-3倍),且HTTP/1.1的文本协议易受注入攻击(如SQL注入),需额外防护措施。MQTT的安全依赖TLS与客户端认证,但Broker可能成为单点攻击目标,且QoS2的重传机制可能被利用进行重放攻击。WebSocket的安全与HTTPS类似,但全双工通信扩大了攻击面(如跨站WebSocket攻击需配合CORS策略)。gRPC通过TLS与Token认证(如OAuth2.0)保障安全,二进制协议减少注入风险,但复杂的服务端逻辑可能存在漏洞。CoAP支持DTLS(Datagram TLS)加密,但UDP的丢包特性可能导致DTLS握手失败,且组播通信难以实现端到端加密,易受中间人攻击。

扩展性与标准化

扩展性决定了协议能否适应未来需求。MCP采用模块化设计,支持插件机制,可动态扩展新功能(如AI驱动的智能路由),目前处于IETF草案阶段,标准化程度较低,但已有多家企业参与测试,生态逐步形成。HTTP/HTTPS标准化程度最高(RFC 7230-7235),扩展性强(通过Header字段新增功能),但核心架构难以颠覆性改进,依赖HTTP/2/3逐步演进。MQTT标准化程度较高(OASIS标准),但Broker的集中式架构扩展性受限,需通过集群部署提升处理能力。gRPC基于Google内部经验标准化(RFC 7540),扩展性依赖Protobuf的Schema演进,但版本兼容性需严格管理。CoAP标准化程度较高(RFC 7252),支持资源发现(/.well-known/core),但功能相对固定,难以支持复杂业务逻辑。

总结与展望

通过对MCP与HTTP/HTTPS、MQTT、WebSocket、gRPC、CoAP的系统性对比,可以发现MCP在多模态通信、动态适应性、带宽效率及安全机制方面具有显著优势,尤其适合物联网、边缘计算和实时工业控制等复杂场景。然而,其标准化程度较低、生态尚未成熟,且在超大规模部署(如千万级物联网设备)的稳定性方面仍需验证。传统协议如HTTP/HTTPS凭借广泛的兼容性与标准化优势,仍将长期主导Web领域;MQTT与CoAP在物联网细分场景(低功耗、大规模设备)中难以被替代;WebSocket与gRPC则在实时交互与微服务领域保持竞争力。

未来,随着5G、AI与边缘计算的深度融合,通信协议将朝着“智能化、轻量化、安全化”方向发展。MCP若能在标准化与生态建设上取得突破,有望成为下一代分布式系统的核心通信协议之一。同时,协议间的融合趋势也将显现,例如MQTT与CoAP的结合(MQTT over CoAP)以提升物联网效率,gRPC与WebSocket的互补(gRPC-Web)以支持浏览器实时调用。技术选型时,需根据具体场景(网络环境、设备能力、实时性要求、安全需求)综合评估,而非盲目追求新兴技术,最终实现通信效率与系统成本的平衡。

发表回复